ACHTUNG – massive Spoiler –

New Orleans. Ultrastarker Einstieg: „Der Arzt hat Bilder von meiner Lunge gemacht. Die sind voll Schneeflocken.“ Damit ist die originelle Ausgangssituation schon klar, die Nic Pizzolatto hier aufmacht: Der bezahlte Schläger und Killer Roy Cady, 40, geht zum Arzt und erfährt: Lungenkrebs. Er stellt fest, dass er niemanden hat, dem er davon erzählen kann. Alle Lieben sind verloren, und aus reiner Sentimentalität macht er sich auf nach Galveston, wo er sich mal mit einer Frau namens Loraine eine Nacht lang am Strand unterhalten hat, „Von dort, wo wir gesessen hatten, hatte man den dichten weißen Rauch der Ölraffinerien sehen können, der sich in der Ferne nach oben geschraubt hatte wie eine Straße, die in die Sonne führt.“ Dreimal hatte in einem Satz, dass man es fast überliest, liegt an dem fantastischen Bild. Also, der Spannungsbogen steht. Auf dem Weg aus der Stadt erledigt Roy noch einen Job, es kommt zu einem Blutbad und ehe er sich versieht, hat er die junge Nutte Rocky am Hals bzw. im Auto. Sie fahren Richtung Texas. Rocky überredet Roy, zuvor noch bei ihrem Vater vorbeizufahren, um ihre verwahrloste kleine Schwester dort abzuholen. Rocky erschießt ihren Vater. Wie sich später herausstellt, ist ihre vermeintliche Schwester ihre Tochter. Ab geht’s Richtung Texas. Die Spannung zwischen Roy und Rocky ist mit Händen zu greifen. Er wehrt sich, ist resigniert und will wohl auf den letzten Metern seines Lebens anständig bleiben. Rocky glaubt, sie schulde ihm etwas. Roy gibt sich als der Onkel von Rocky und dem kleinen Mädchen aus. Sie mieten sich in einem billigen Motel in Galveston ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hat mich die Geschichte total mitgerissen.

Und dann kommt Seite 67. HELL IS REAL, wie es an anderer Stelle im Buch heißt. Denn der Autor macht einen Zeitsprung von zwanzig Jahren. Und siehe da: Roy lebt noch, Rocky nicht.

Wie kann man soetwas machen? Für mich der SUPER Spannungskiller. Ich habe nur wegen der Sprache weitergelesen, denn Roy denkt gleich zum Einstieg: „Manche Erfahrungen überlebt man nicht; selbst, wenn man es schafft, nicht dabei draufzugehen, stirbt etwas, und man hört auf, ein intaktes Wesen zu sein.“ Dann folgen die letzten zwanzig Jahre als Mega-Rückblende.

Ich hatte jedenfalls trotzdem erstmal einen Leseabbruch, legte eine Lesepause von vier Monaten ein. Dann gab ich dem Nic noch eine Chance. Und es war okay, jetzt war er halt auf „Wie“-Spannung umgeschwenkt – das heißt, der Leser sollte sich wohl fragen „Wieso lebt Roy noch und Rocky nicht?“. Sprachlich ist das an einigen Stellen überragend:

„Seine Haare waren länger nicht geschnitten, er trug ein Feinrippunterhemd Marke Frauenverprügler, miefende Jeans, die fast von seiner Kanonenkugelwampe gesprengt wurden, die seinen Rücken nach innen wölbte.“

„Flüssiger Mut, Schnapslogik. Irgendwo habe ich einmal gehört, Schweinswale würden mitunter Selbstmord begehen, aber ich weiß nicht mehr, warum mir das durch den Kopf schoss.“

„In dieser Haltung beobachtete mich das Mädchen wie eine Gottesanbeterin, während der leichte Regen am Fenster aufschlug und herunterrann. Ich bekam das Gefühl, als würde etwas Gewaltiges über mich zu Gericht sitzen.“

Kurz gesagt: ein cooles Buch. Nach Seite 67 dominierte für mich der Genuss einer melancholische Schönheit in der Sprache. Im Klappentext heißt es, Roy sei ein Antiheld, der im Scheitern zu wahrer Größe findet. Ich glaube eher, dass Roy sich selbst nicht mehr aushält – verständlich, denn nüchtern betrachtet hat ein Syndikats-Killer im Leben wohl mehr Schaden angerichtet als erreicht. Stichwort Klappentext. Was ich noch ärgerlich finde: Auf der vorderen Klappe heißt es, „im Stil eines klassischen Krimi Noir“ und „belebt das Genre des Krimi Noir“. Hintere Klappe: „“Virtuos, geschmeidig, großes Krimihandwerk, philosophisch auf der Höhe der Zeit“ – Deutschlandfunk“ Die Macher dieses Buches und auch die Rezensenten wissen es besser: In diesem Buch wird kein Stück wegen der zahlreichen Morde ermittelt. Es kommt überhaupt kein Ermittler vor. Niemand schert sich einen Dreck darum, warum dieser oder jener tot vom Tisch hängt. Und somit ist es kein Krimi. Aber (merke!): Krimi = Auflage, Leserinteresse, Massenmarkt, Geld. Das Etikett hätte das Buch nicht nötig gehabt.

Für mich ist die Rückblende trotzdem ein dramaturgischer Fehlgriff. Warum macht der Nic das? Wenn er alles auf live gelassen hätte, wäre es ein Opus Magnum gewesen, mit der nicht zu übersehenden Message ebenfalls auf Seite 67: „Du bist erst du, wenn du tot bist. Aber ich lebe noch.“ Ein Krimi wäre es dann noch immer nicht. Aber auch so ist es ein tolles Buch – über Abgründe (menschliche, männliche, amerikanische), über Läuterungen und über „die Dynamik des gewaltsamen Todes“, wie der Übersetzer Gunter Blank im Nachwort schreibt. Die Einsamkeit des Protagonisten macht es aus meiner Sicht eindeutig zu einer Story aus dem Noir-Universum, einem Genre, dass es laut Blanks Zitat des Film-Theoretikers Steve Neale überhaupt nicht gibt. Weil es sich der Definition entziehe. Dem Bauchgefühl aber nicht. Bitte lesen Sie es trotzdem. Give Nic a chance. Schon wegen der Weisheit des Endes.

Super finde ich die Intentionen der Herausgeber: Go, Metrolit, go!

http://www.amazon.de/Galveston-Nic-Pizzolatto/dp/3849300978

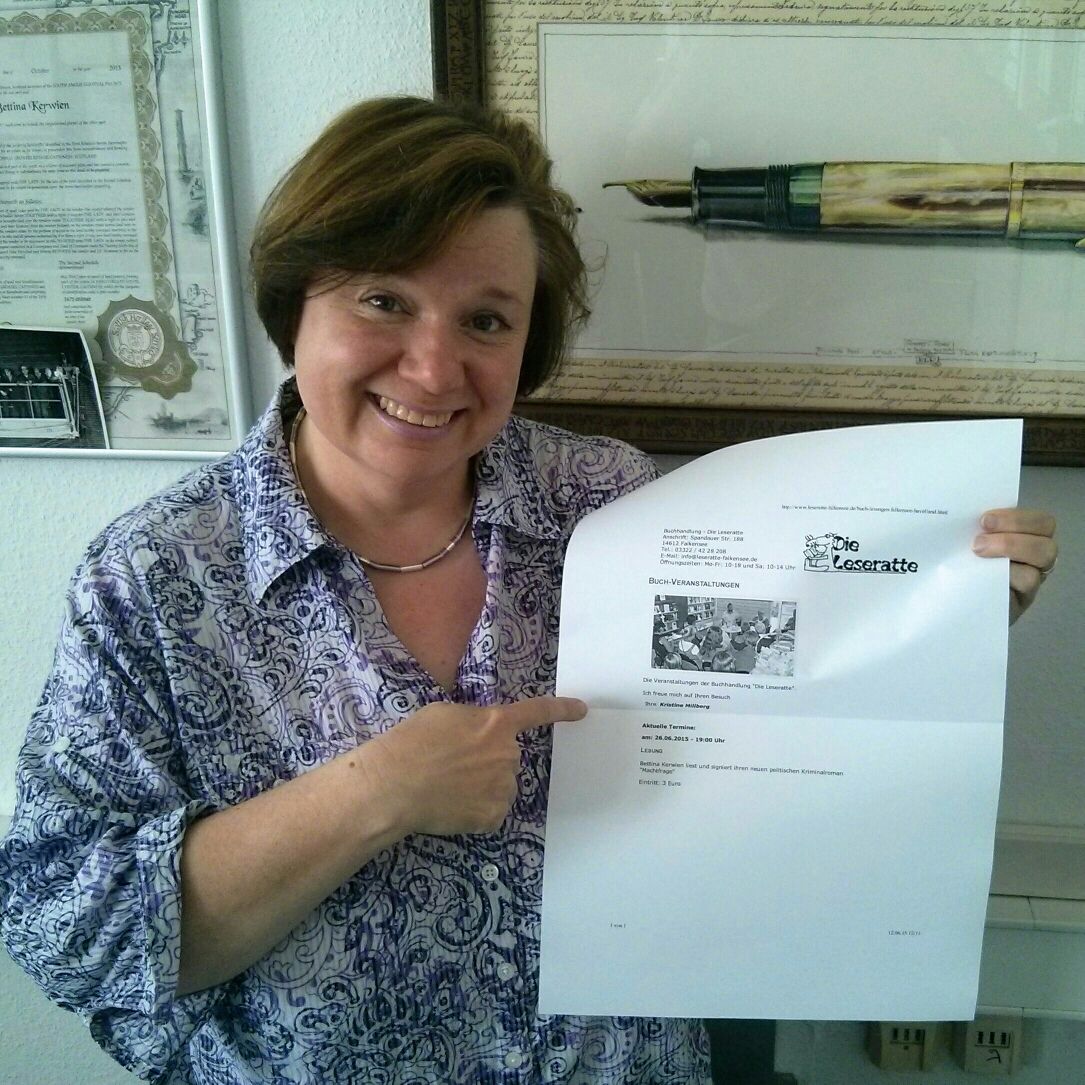

.. meine erste Solo-Lesung aus „Machtfrage“:

.. meine erste Solo-Lesung aus „Machtfrage“:

Hier ein Kurzkrimi, den ich für einen Schreibwettbewerb geschrieben habe. Gleichzeitig eine der ersten Manifestationen eines Noir-Detektives in meinem Universum Genau wie bei Raymond Chandlers ersten Geschichten mit einem hartgekochten Detektiv (siehe „Killer In The Rain“) hat der Held keinen Namen, weist aber alle Merkmale eines genretypischen Helden auf.

Hier ein Kurzkrimi, den ich für einen Schreibwettbewerb geschrieben habe. Gleichzeitig eine der ersten Manifestationen eines Noir-Detektives in meinem Universum Genau wie bei Raymond Chandlers ersten Geschichten mit einem hartgekochten Detektiv (siehe „Killer In The Rain“) hat der Held keinen Namen, weist aber alle Merkmale eines genretypischen Helden auf. iew:

iew: literarischer roman noir mit einem hartgekochten Held: Das ist

literarischer roman noir mit einem hartgekochten Held: Das ist